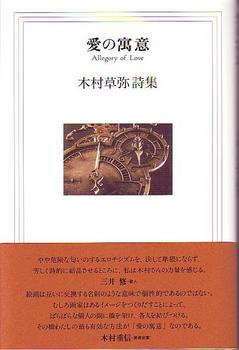

素敵な詩集が届きました(^O^)/ [読書]

昨晩帰宅しましたら、K-SOHYA様からご本が届いていました![]()

第二詩集『愛の寓意』(角川書店刊)です。

美術、神話、歴史などのが興味深い内容が和歌、詩、散文で表されて、とても素敵です。

どうも有り難うございます![]()

珈琲を飲んで。

お日様を観ます![]()

會津八一のいしぶみ 會津八一記念館 新潟日報事業所 [読書]

ふるさとの はまのしろすな わかきひを

ともにふみけむ ともをしぞおもふ

ともにふみけむ ともをしぞおもふ

これは會津八一生誕の地(新潟市中央区古町通5番町)に建てられている歌碑で、それまで建立された歌碑は墨筆の文字ばかりなのですが、これはペン字で書かれた歌稿を元にしました。

この本では會津八一の自筆歌碑と揮毫碑を写真と関係者の解説で紹介しています。

今度奈良に行く折りには、この本を持って訪ねてみたいです![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

タグ:會津八一

若き空海の実像―「聾瞽指帰」と新資料「破体千字文」で解明する 飯島 太千雄 大法輪閣 [読書]

私でも勉強出来るかと訪ねましたら、受付の女性に「先ずはサンスクリット語をみっちり勉強して下さい」 と言われその気になったのですが、急に秋葉原の営業所から福岡営業所に転勤になり、諦めました![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

その時、サンスクリット語(梵語) の文字に少し関心を持ちましたが、漢字の仏典との関連までは理解出来ませんでした。

この本は、空海の「聾瞽指帰」と「破体千字文」の書から、空海の謎の青年時代を考察したもので、とても興味深い内容です![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)

できるポケット+ Evernote コグレ マサト,いしたに まさき,できるシリーズ編集部 インプレスジャパン [読書]

ピアニストが見たピアニスト―名演奏家の秘密とは (中公文庫) 青柳 いづみこ [読書]

以前「高橋悠治 コレクション1970年代」 の本を読んだときにも書きましたが、音楽のプロと評論家ではどうも評価する視点が異なるのではないかと思います。←当たり前ですが![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

そして音楽のプロは文章が下手、評論家は文章が上手いが内容はピンとこないものが多いのです(私の読み方がおかしいのかもしれませんが)![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

この本は文章の上手いピアニストが取材した一流演奏家(ピアニスト)たちのレポートで、臍曲がりな私を感動させてくれました![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)

私は残念ながらピアノは弾けませんので技術的なことは解りませんが、弾ける人が読めばもっと納得するのではないかと思います![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

タグ:青柳 いづみこ

沙門空海唐の国にて鬼と宴す〈巻ノ1~4〉 夢枕 獏 徳間文庫 [読書]

3月16日に書店でこの![[本]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/70.gif) を見付けて、今やっと読み終わりました。とっても面白かったです

を見付けて、今やっと読み終わりました。とっても面白かったです![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

空海が密教を求めて入唐して帰国するまでの物語ですが、唐の歴史、長安の街、混在する宗教(仏教、道教、拝火教、景教)、そして登場する人たちが橘逸勢、李白、白楽天、柳宗元など多彩な顔ぶれ、以前、半村良の「妖星伝」を読んだときのわくわく感を持ちました。

楽しいだけでなく、裏付けもしっかりしていて密教の経典や修行法などもきちんと押さえて有ります![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)

それぞれの巻に付いている対談、解説、後書きも面白く、特に〈巻ノ2〉の岡本光平氏(書家)の書家としての空海の話は良かったです。

どうも空海は私のライフワークになりそうです。

夢枕 獏さんの他の作品も読んでみたくなりました![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

ボクは坊さん。 白川密成 ミシマ社 [読書]

宗教関係の本は別のブログに書くようにしているのですが、この本はエッセイとして面白かったのでこちらに書くことにしました。

著者は1977年愛媛県に生まれ、高野山大学密教学科を卒業、その後地元の書店に勤めますが、2001年11月栄福寺住職の祖父が亡くなったことから、お寺の住職を務めることになります。

この本はほぼ日刊イトイ新聞 - 坊さん。 に掲載された内容を元にして書籍にしました。

高校時代から大学、書店の社員、そして住職になってからの日常の生活のこと感じたことを、軽いタッチのユーモラスな文章で書いていますが、内容はけっしていい加減ではなく、真面目に仏教に取り組もうとしている感じが伝わります。

所々に出てくる仏典や空海の著作からの引用も適切です。

このような若い僧侶が出てくると、日本の仏教ももっと親しみ易くなるような気がしました。

タグ:白川密成

武士の娘 (ちくま文庫) 杉本 鉞子著 大岩 美代訳 [読書]

この本は旧長岡藩の家老の家に生まれた著者(1873年=明治6年誕生〜1950年=昭和25年死去・76歳)が、その後米国(オハイオ州シンシナティ)に居る日本人実業家に嫁ぎ、事情で日本に帰国直後の夫の突然の死、その後再度娘たちと米国(NY)に向かい(1916年)、1923年に雑誌「アジア」に掲載された自分の半生を、連載終了後「A Daughter of Samurai」(武士の娘)として単行本にしたものを翻訳したものです。

著者が生活の中で感じた、当時の新潟、東京の様子、米国との文化の違いを素敵な文章で綴っています(翻訳がとても読みやすく、著者の文章のように感じました)。

“風習のちがい” の中で、米国の婦人が家庭の財布(会計)を持っていないことを書いて有るのは面白いです。

一昔前に「アイデンティティー」という言葉が流行ったことが有りますが、私も新潟に生まれ、東京、名古屋で暮らして、異なる物事の見方に戸惑うことが有りました。著者の受けた“違い”はもっと大きかったことと想像します。

どっちが正しいということではない慣習、生活の違いを受け入れ、“武士の娘”として自分の生き方を大事にする著者の本に感動しました![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

タグ:武士の娘

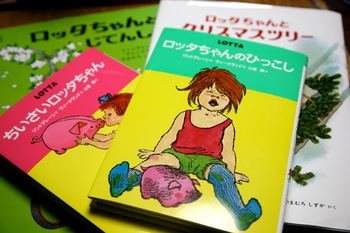

絵本を買いました(^O^)/ [読書]

Happy DiaryのLOTTAさんの記事を読んで絵本を買いました![]()

ロッタちゃんのひっこし、ちいさいロッタちゃん、ロッタちゃんとじてんしゃ、そしてロッタちゃんとクリスマスツリーです。

先ず、年賀状のコメントに取りかかってから、後で読もうと思います![]()

楽しみ、楽しみ![]()

タグ:絵本

ニーベルングの指環 リング・リザウンディング ジョン・カルショー [読書]

前回書きました巨匠(マエストロ)たちの録音現場 カラヤン、グールドとレコードプロデューサーに続いてレコード・プロデューサーの本(前回の本、第4章「あるプロデューサーの軌跡・・・カルショー」 でも取り上げていました)で、ワーグナーの「ニーベルングの指環(初のスタジオ全曲録音)」が誕生するまでのドキュメントです

私がこのLPと出会ったのはレコード卸の会社に勤めていた頃で、キング・レコードから19枚組で発売されました。

オペラには疎かったので購入はしませんでしたが、当時、販促のデモで夕方からぶっ通しのレコード・コンサート(「味噌汁を飲んで《指輪》を聴こう」なんてキャッチ・フレーズでした)や名曲喫茶での夜から翌朝まで(この時はチョコレートをサービス)の催しを聴きました![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

閑話休題

当時はレコードがSP→LPに移り、更にモノラル→ステレオになり始めた頃でした![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

デッカの優秀な技術陣、アーティスト、そして指揮者ショルティとの出会い等々、奇跡的な巡り合わせの中で、この大作が妥協することなく完成されたことは驚くばかりです![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)

1967年10月 カルショーはデッカを離れ、翌年BBCテレビの音楽部長に就任してレコード・プロデューサーの仕事から手を引きます。

1980年 彼はオーストリアで亡くなります(55歳)。

タグ:レコード・プロデューサー